JP / EN

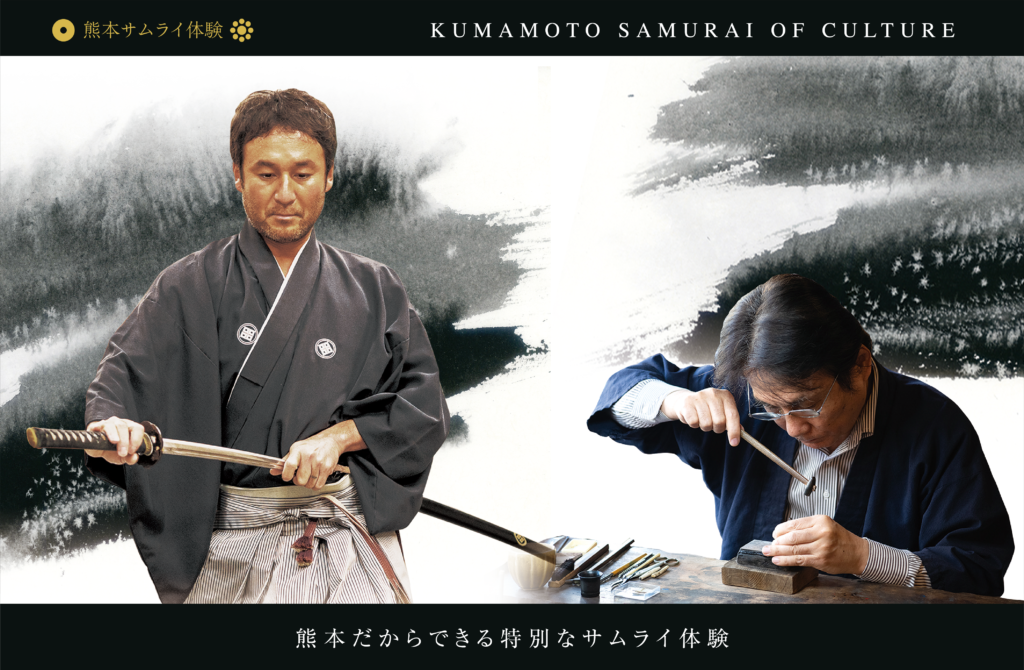

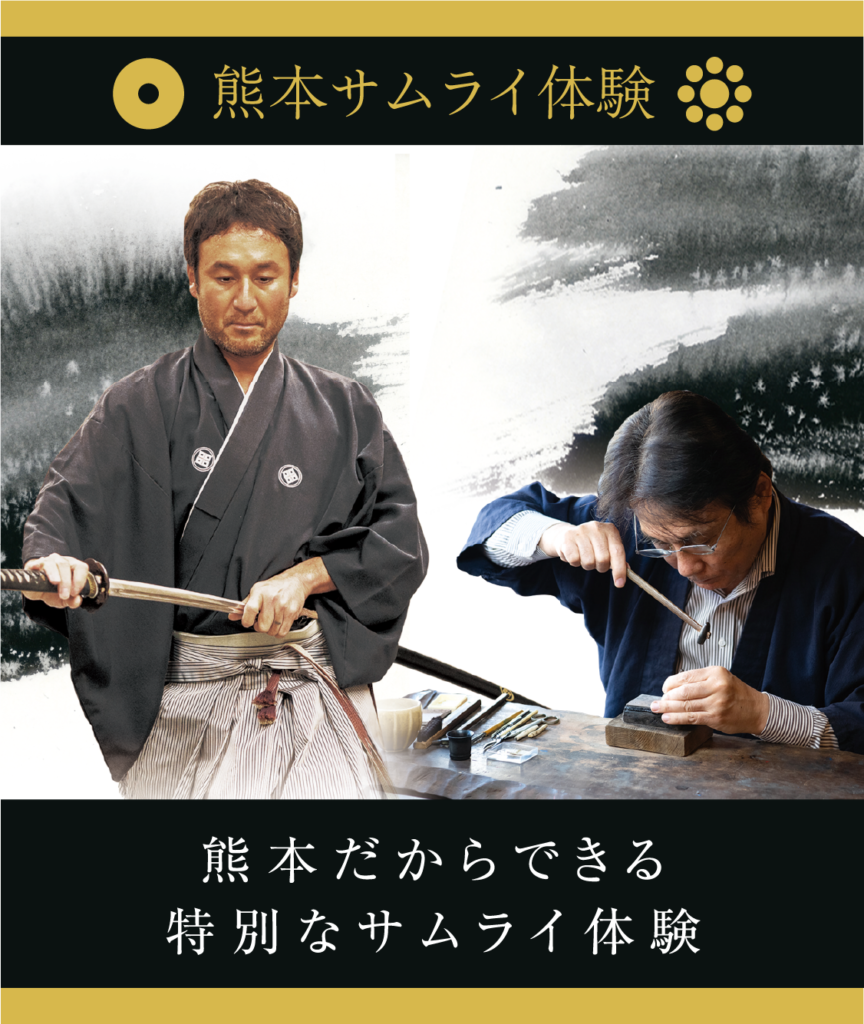

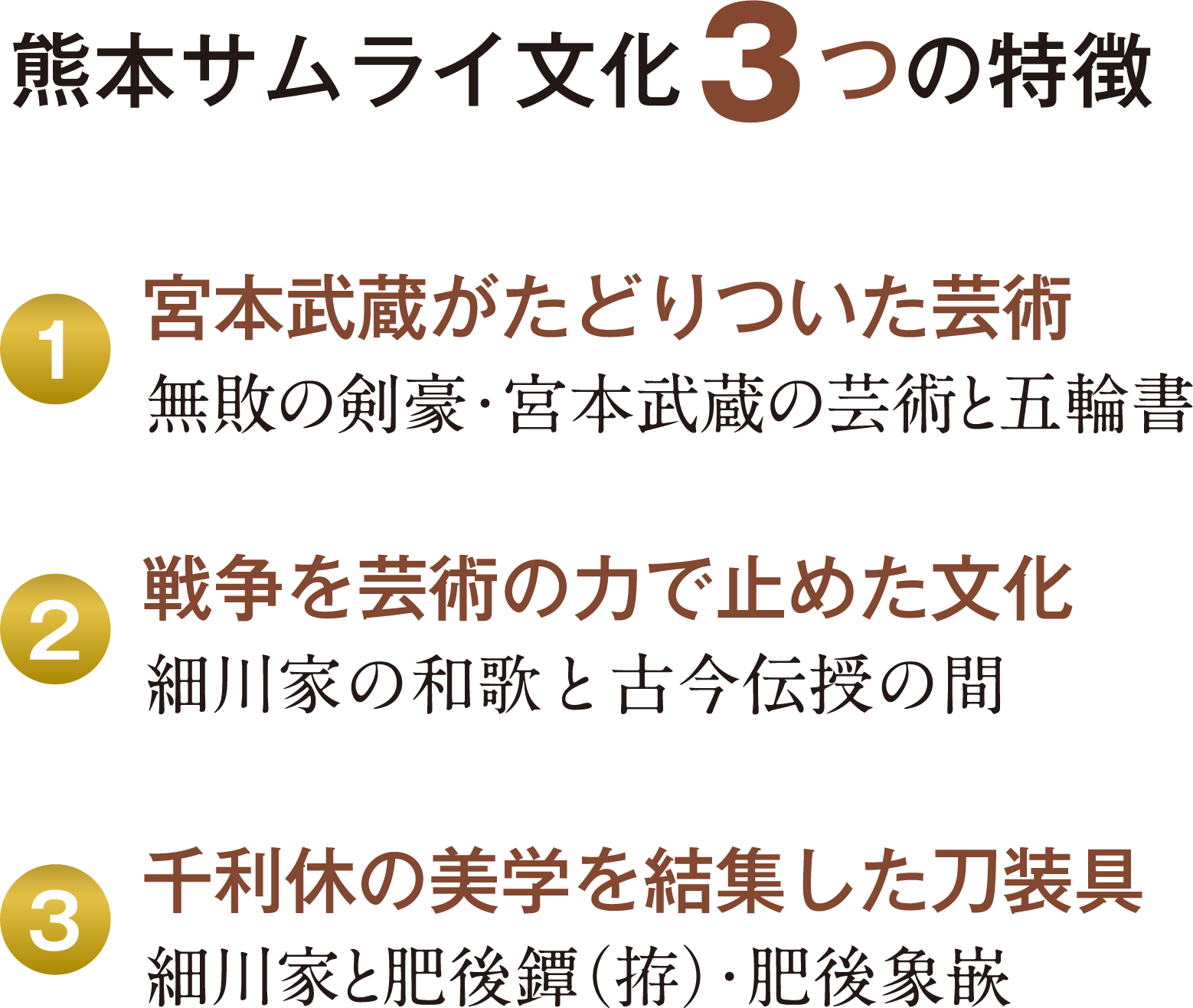

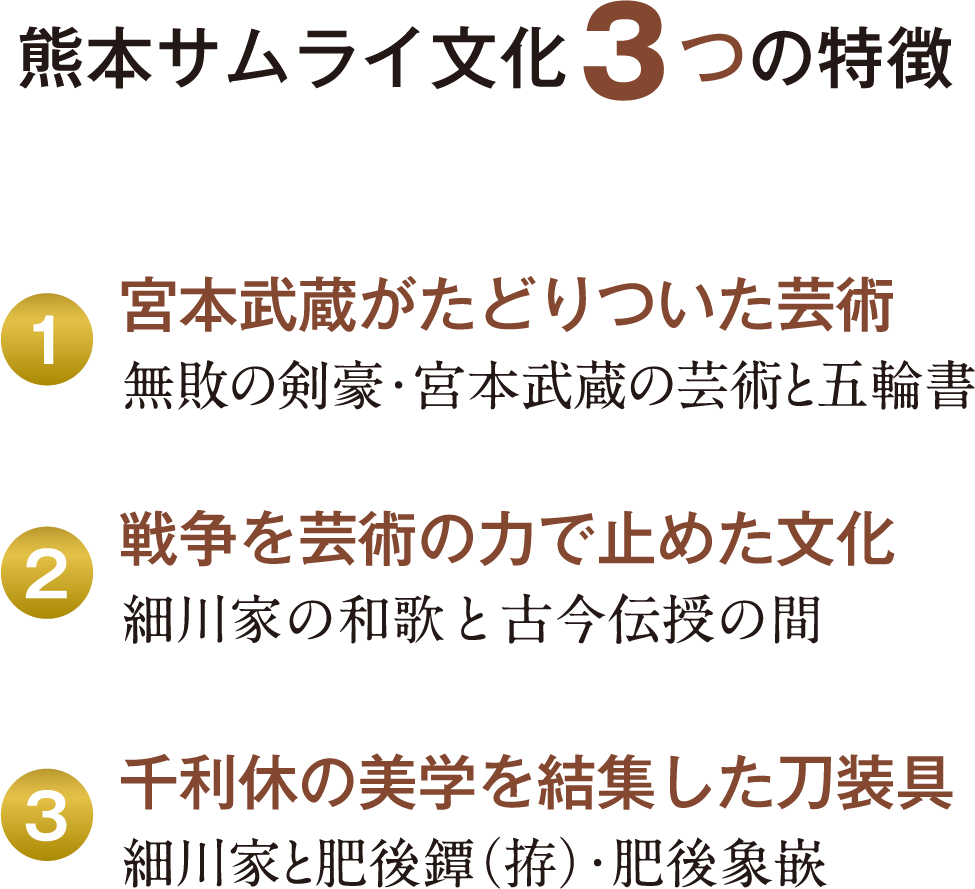

生涯、六十余度の剣術勝負で一度も負けたことがないという剣豪・宮本武蔵。二刀流の侍としても有名です。武蔵は生涯にわたって剣術を磨き、己の生き方を見つめ、武士としての兵法を探究し続けました。その集大成となった著作「五輪書」は、熊本で書かれ残されたのです。武蔵の教えは、剣術や兵法にとどまらず、「人を斬る術から、人を生かす道」へと進化しています。武蔵の文化芸術や生き方に影響を与える精神性や、彼が残した剣術の型「二天一流」に触れていただきます。

慶長5年(1600年)、細川幽斎は武将でありながら、「古今和歌集」の和歌文化を守る注釈の継承者でもあったため、天皇が戦争を止めさせ幽斎の命を救う奇跡が起こります。その幽斎が、和歌を天皇の弟君に教えた建築物を細川家の領地・熊本に移築したものが、水前寺公園「古今伝授の間」です。和歌文化や日本庭園の芸術に直接触れて、当時の武士の美に思いを馳せることができます。

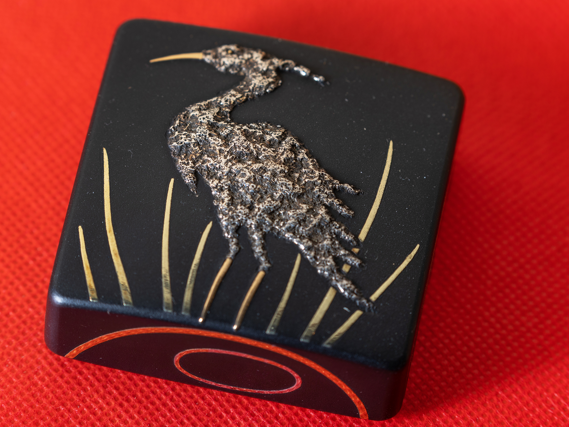

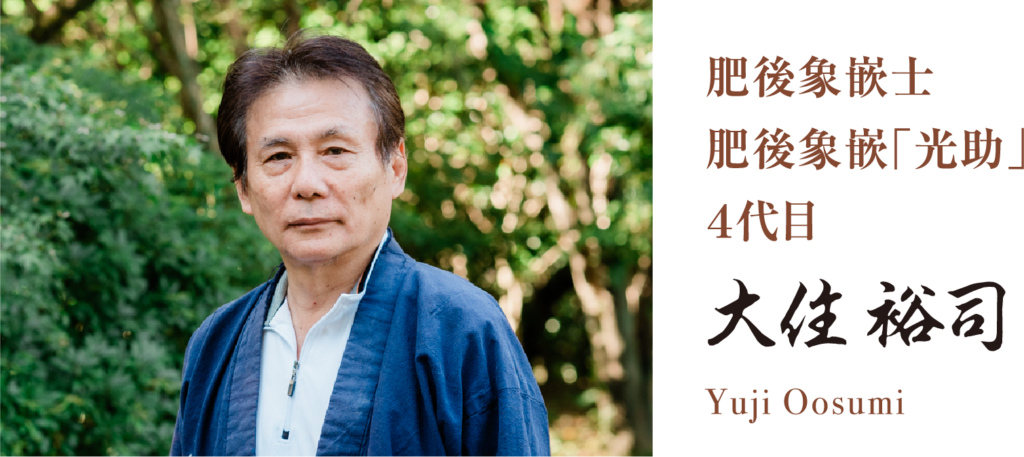

肥後象嵌を含む、肥後の刀装具は、茶道の創始者・千利休の弟子であり戦国武将である細川三斎の「わびさび」の美が結集した芸術です。人を殺すための武器である刀が芸術まで高められるのは世界にない侍文化の特徴です。とくに熊本の刀装具は、当時、武士達の間で日本一と言われるほどの芸術であり、今もその美学は受け継がれています。今回は、その細川家の美学を受け継ぎ、明治7年(1874年)創業の肥後象嵌『光助』4代目職人・大住祐司氏から学び、肥後象嵌を体験していただきます。

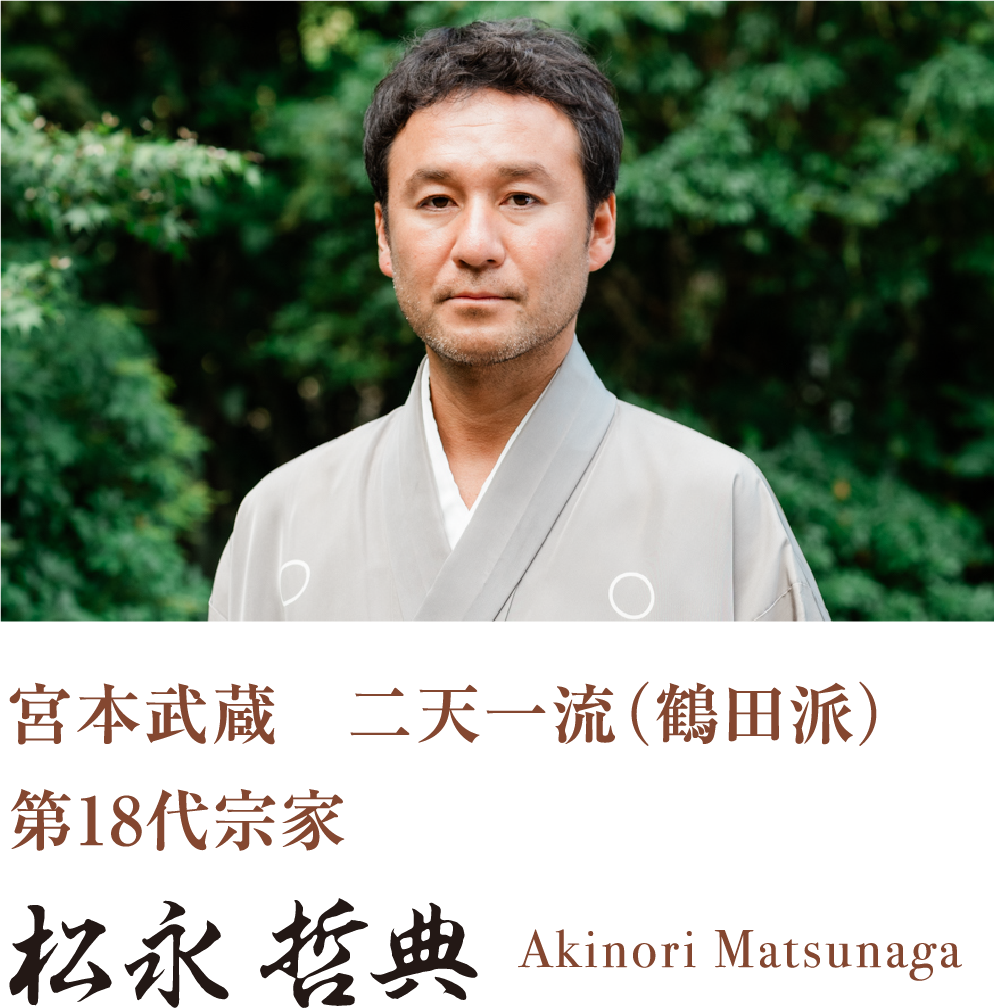

1982年生まれ。熊本市出身。高校卒業後4年間、イタリアの日本料理店で働く。現在は熊本の中心市街地を持続可能な街にするため活動すると共に熊本の侍文化の継承も行う。宮本武蔵・二天一流(鶴田派)第18代宗家であり、無双直伝英信流・居合道の継承も行っている。

二天一流は、江戸時代の剣豪・宮本武蔵が創始した二刀流剣術の流派。武蔵は、晩年、熊本に移り住み、兵法書である『五輪書』や絵画などの芸術作品と共に「二天一流」を残した。

1957年生まれ。大住家は200年以上の歴史があり、明治7 年(1874年)に肥後象嵌「光助」として創業。その老舗「光 助」4 代目として、肥後象嵌の技法を継承しつつ、生活様 式にあわせた商品開発を行っている。また、後進の伝統 工芸士を育成し、伝統工芸の魅力を熊本から世界に発信 している。

肥後象嵌とは、主要素材である鉄に純金や純銀を打ち込む、江戸初期に生み出された技法。肥後象嵌を身に帯びることは、江戸時代の武士のダンディズムの象徴であった。

現代に生きる武士からのおもてなし、今宵蘇る熊本侍の饗宴

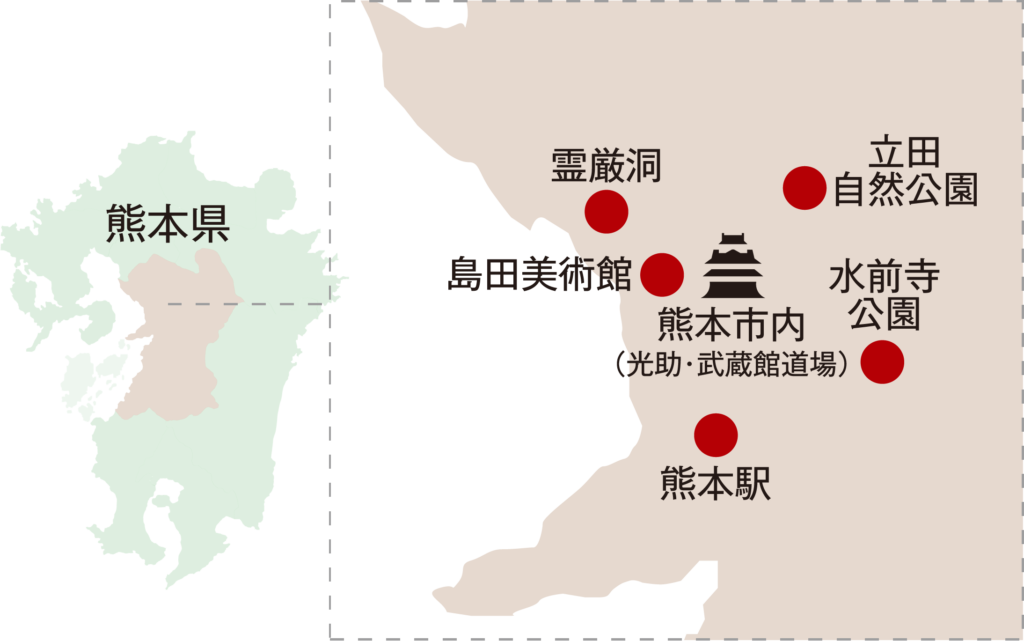

宮本武蔵が五輪書を書いた霊巌洞での座禅体験

宮本武蔵の芸術作品を所蔵する島田美術館

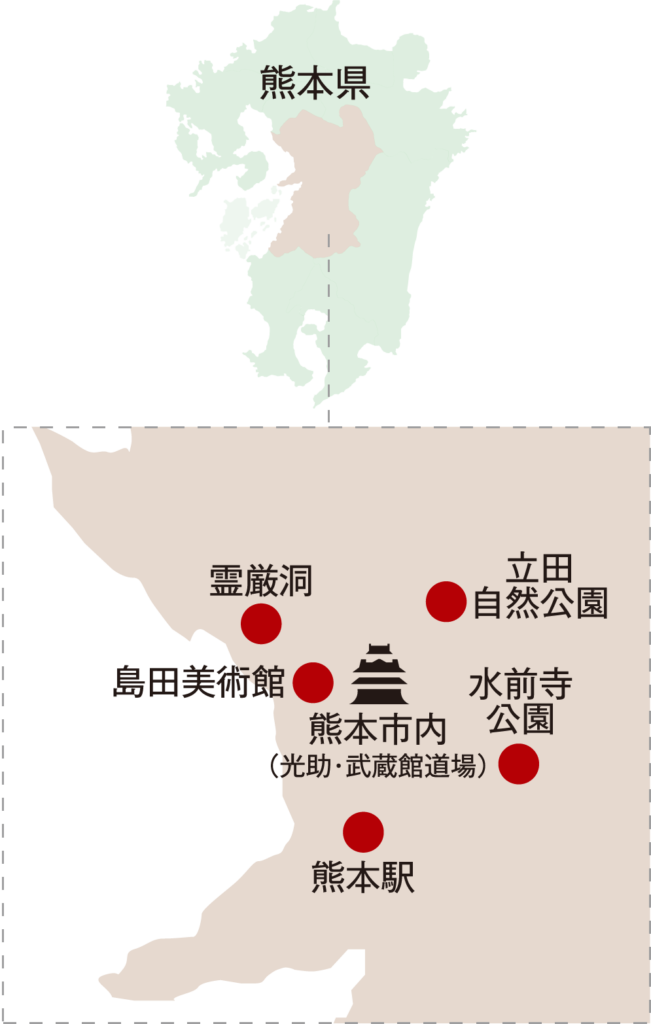

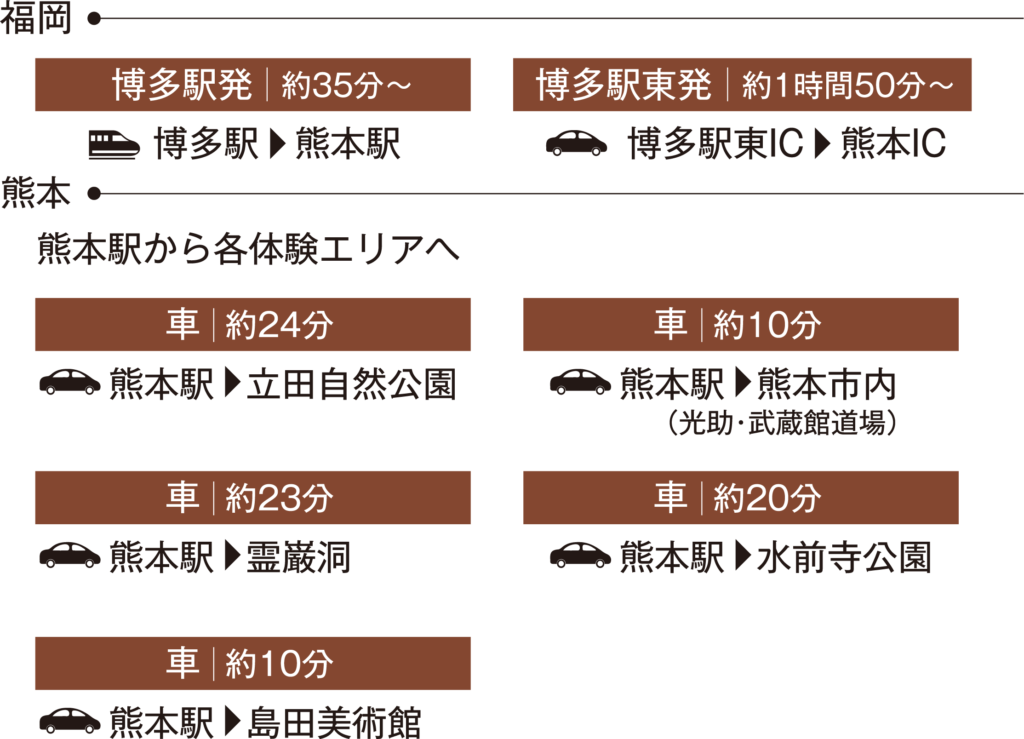

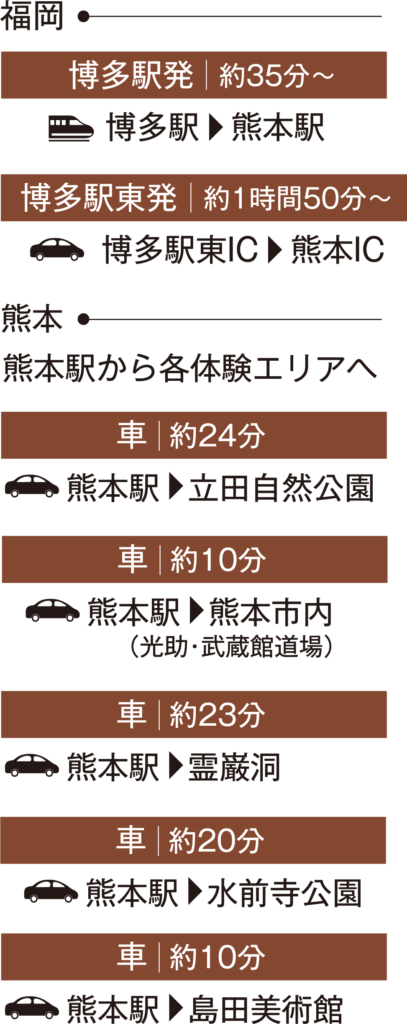

About Kumamoto

熊本県は日本の九州地方のほぼ中央に位置する県です。世界有数のカルデラを誇る阿蘇山があることから「火の国」、そして水資源が豊富なことから「水の国」とも呼ばれています。活火山から生み出された雄大な自然と、阿蘇山噴火の賜物である美味しい湧水が熊本文化を発展させています。また熊本市内は熊本城を中心とする城下町であり、熊本城は全国的にも大変人気のあるお城です。

二天一流を受け継ぐ18代目宗家から学ぶ

侍体験・初心者コース/プライベートコース(経験者におすすめ)

居合道体験に興味はあるが、未経験の方、また経験として体験したい方を対象にした初心者コースです。着付けも講師が指導します。

体験時間:90分 住所:熊本市中央区下通1-6-4(武蔵ビル)

宮本武蔵の悟りと美学に迫る熊本2日間の旅

宮本武蔵が残した剣術や、熊本の侍が身に付けた小物の制作、そして瞑想などを体験し、侍精神の真髄に迫る貴重な2日間をお過ごしください。

肥後象嵌を受け継ぐ4代目職人が直伝

肥後象嵌体験

肥後象嵌のオリジナルアクセサリー作りを体験。鍛冶屋として刀の鍔を納めていた先祖の肥後象嵌技術を受け継ぐ4代目職人が直伝。

体験時間:90分 住所:熊本市中央区新町3-2-1

(株)光助 肥後象嵌

現代に生きる武士からのおもてなし、今宵蘇る熊本侍の饗宴

元熊本藩主・細川家の菩提寺・泰勝寺跡の一般公開していない細川屋敷での夜会(食事会)・侍体験・茶道体験です。普段、入ることができない空間での特別な体験をお過ごしください。